L’Italia fascista

Nel 1919-20 disagio sociale e instabilità politica, dovuti in gran parte alle conseguenze della grande guerra, attraversano l’Italia e causano scioperi e occupazioni delle fabbriche.

Le lotte di braccianti e contadini portano i grandi proprietari a finanziare lo squadrismo fascista. Le squadre sono armate, bastonano i sovversivi, devastano camere del lavoro, sedi di cooperative, di leghe operaie e di circoli anarchici.

A Imola il sindaco socialista Giulio Miceti viene aggredito più volte, così anche l’onorevole Anselmo Marabini.

Molte giunte di sinistra del circondario si dimettono, compresa quella imolese.

L’evento emblematico dell’ascesa fascista al potere è la marcia su Roma del 28 ottobre 1922, cui segue l’incarico di formare il nuovo governo dato dal re a Mussolini.

Nel 1925 l’involuzione antidemocratica si consolida con la promulgazione di leggi eccezionali che stabiliscono la soppressione di partiti e associazioni d’opposizione al fascismo, la chiusura degli organi di stampa contrari al regime, la pena di morte per chi attenta alla vita dei regnanti e del capo del governo.

Nel 1926 è istituito il Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato e gli antifascisti sono schedati; costretti alla clandestinità o all’esilio, se arrestati finiscono in carcere o al confino.

Non si tengono più elezioni ma plebisciti (1929, 1934) e il parlamento viene sostituito dalla camera dei fasci e delle corporazioni (1939).

Il carattere totalitario del regime si riflette su molti aspetti della vita degli italiani. Bambini e giovani di entrambi i sessi vengono inquadrati in organizzazioni che confluiscono nella Gioventù italiana del littorio (Gil). Il regime controlla ogni iniziativa culturale ed educativa e organizza il tempo libero tramite l’Opera nazionale dopolavoro (Ond).

Le leggi razziali dell’autunno 1938 colpiscono anche la piccola comunità ebraica imolese. La famiglia Fiorentino è esclusa dalla vita sociale: Grazia di otto anni non può più frequentare la scuola pubblica e la madre Matilde è costretta a dimettersi dal consiglio della biblioteca circolante Andrea Ponti.

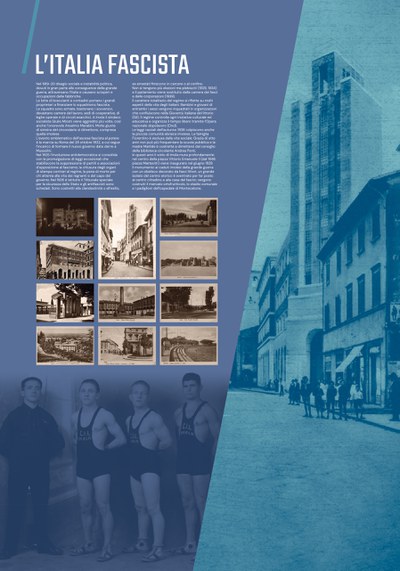

In questi anni il volto di Imola muta profondamente: nel centro della piazza Vittorio Emanuele II (dal 1946 piazza Matteotti) viene elevato nel giugno 1928 il monumento ai caduti imolesi della grande guerra con un obelisco decorato dei fasci littori; un grande isolato del centro storico è sventrato per far posto al centro cittadino e alla casa del fascio; vengono costruiti il mercato ortofrutticolo, lo stadio comunale e i padiglioni dell’ospedale di Montecatone.

Vai a sezione successiva "L'Italia è in guerra"

Torna a sezione precedente "Pensieri e disegni del tempo di guerra"